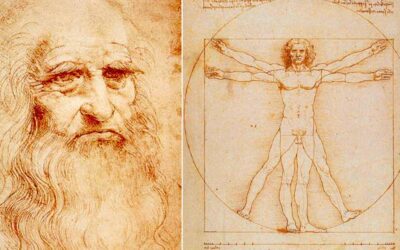

Léonard de Vinci : une œuvre entre humanisme et nature

Léonard de Vinci, génie de la Renaissance, incarne l’idéal humaniste par son insatiable curiosité, sa foi en la raison, et son exploration multidisciplinaire des savoirs. Profondément influencé par les valeurs humanistes qui redéfinissent l’homme comme mesure de toute chose, il place l’individu au cœur de ses recherches, qu’elles soient artistiques, scientifiques ou philosophiques.

Retour aux sources

On parle partout d’écologie et de respect de la nature.

Mais de quelle nature, au juste ?

Végétale ? Animale ? Humaine ?

Le respect de la nature

« Nous sommes la Terre. Prendre soin de la nature, c’est prendre soin de nous-mêmes. » Ces mots, profondément simples du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh, nous invitent aujourd’hui à porter un nouveau regard sur le monde qui nous entoure.

Notre époque multiplie les alertes sur le climat, s’inquiète des équilibres fragiles de notre environnement et constate, avec un brin de nostalgie, la disparition progressive d’une biodiversité qui semblait encore éternelle il y a 20 ans.

La nature, un chef-d’œuvre d’émotions

Qui n’est jamais allé se ressourcer dans la nature ?

Elle peut être une source infinie d’apaisement, mais aussi d’inspiration pour de nombreux artistes à travers les époques. Grâce à leur plume, leur clavier, leur pinceau… elle devient la métaphore de tous les sentiments humains, allant de l’amour, à la colère ou encore la peur.

L’homme n’est pas au centre, il est au milieu.

Il est au milieu du vivant, il n’en n’est pas le maître. Il est totalement dépendant de ce vivant.

Cela il le sait depuis longtemps. Mais il crut qu’il pouvait totalement le dominer sans conséquences vraiment négatives, le mettre à son service exclusif et l’exploiter pour satisfaire ses besoins toujours croissants sans autres limites que celles de ses capacités technologiques et l’énergie qu’il y mettait.

Obéir et désirer.

C’est bien possible et cela expliquerait bien des maux de notre société actuelle et de nos souffrances existentielles. L’éducation, trahissant souvent son objectif initial de former des citoyens libres et éclairés capables de prendre leur destin en main et de participer au développement d’une société harmonieuse, est de plus en plus -de fait- fondée sur l’obéissance et le conformisme.

« Les efforts, ça suffit ! »

C’est avec cette formule, gentiment provocante que j’imagine le débat qui peut s’instaurer entre un groupe d’étudiants

L’effort peut-il être une clé d’épanouissement dans un monde formaté par l’immédiateté ?

À l’ère où la technologie nous incite à éviter toute forme de résistance – où chaque information, chaque interaction, s’offre en un clic – se pose la question essentielle : le renoncement à l’effort ne nous appauvrit-il pas intérieurement ? Cette conférence nous invite à repenser la valeur de l’effort, non pas comme une contrainte pénible, mais comme un passage obligé vers la réalisation de soi et l’épanouissement véritable.

Effort librement consenti : Expression d’un dépassement personnel ou acceptation d’une nécessité ?

L’effort librement consenti est une notion qui interroge la relation entre la volonté individuelle et la contrainte inhérente à toute forme d’effort. Si l’effort semble être une nécessité pour progresser et se réaliser, il est légitime de se demander dans quelle mesure il peut être véritablement libre. L’opposition entre la vision de Friedrich Nietzsche et celle d’Emmanuel Kant illustre deux conceptions radicalement différentes de cette problématique.

L’effort joyeusement consenti

L’effort joyeusement consenti est un concept rencontré dans mes lectures sur le bouddhisme et qui m’a profondément interpellé, mais surtout aidé. Ayant un driver plaisir développé et un driver effort assez peu mobilisant, j’ai trouvé dans cette intrication des trois mots : effort, joyeusement et consenti une ressource et un accès à la notion d’effort qui s’est révélée fort utile pour moi, et que je souhaite partager.

Newsletters Muma

Avril 2025 : Humanisme et respect de la nature

Mars 2025 : L’effort librement consenti

Février 2025 : Authenticité et humanisme

Janvier 2025 : Présence à l’autre

Décembre 2024 : S’émerveiller

Novembre 2024 : Le buzz

Octobre 2024 : Vivre avec l’incertitude

Septembre 2024 : Éveiller

Juillet 2024 : Le doute

Juin 2024 : La responsabilité

Mai 2024 : Le courage

Avril 2024 : Renaître

Mars 2024 : Le livre, vecteur d’humanisme

Février 2024 : La lenteur

Janvier 2024 : L’humilité

Décembre 2023 : Se retrouver

Novembre 2023 : Discerner

Octobre 2023 : Casser la routine

Septembre 2023 : Enrichir ses connaissances

Juillet 2023 : Renouer avec la présence

Juin 2023 : Visibilité et transparence

Mai 2023 : En mai, fais ce qu’il te plait

Avril 2023 : Humanisme et IA

Mars 2023 : La liberté est-elle le 1er signe de l’humanisme ?

Février 2023

Janvier 2023

Décembre 2022

Novembre 2022

Octobre 2022

Septembre 2022

Juillet 2022

Mai 2022

Avril 2022

Mars 2022

Février 2022

Décembre 2021

Novembre 2021

Juillet 2021

Mai 2021

Avril 2021

Mars 2021

Février 2021